Une Nobélisée pour tous

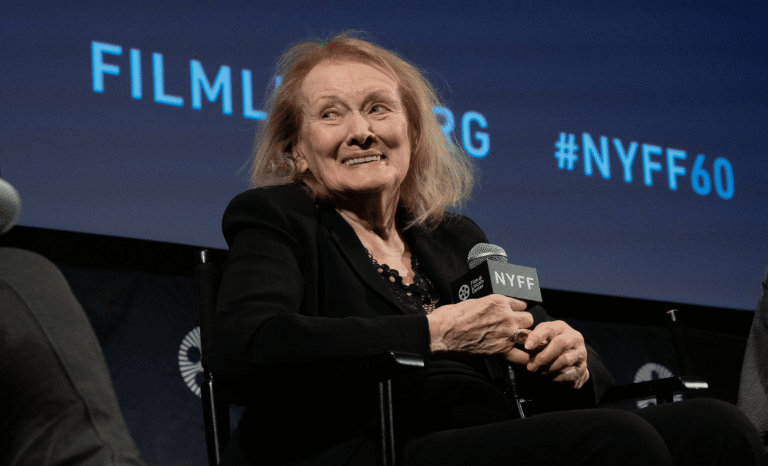

Ce 6 octobre à 13 heures l'Académie suédoise a donné le nom du prix Nobel de littérature pour 2022, c'est une Française Annie Ernaux âgée de 82 ans. Après quinze auteurs français nobelisés elle est la première autrice. Cette annonce a pris par surprise l'ensemble des médias même si son nom figurait sur la liste des prétendants parmi lesquels l'incontournable Michel Houellebecq. La nouvelle nobilisée ne devait pas y penser car après son annonce l'Académie a déclaré ne pouvoir la joindre et effectivement elle avait remisé son téléphone pour travailler. Qui parmi le commun des mortels connaissait et avait lu l'un des vingt et un ouvrages d'Annie Ernaux dont le seul prix littéraire en vue était le Renaudot en 1984 pour " la Place ".?

L'écouter, entendre sa voix était possible sur France Culture avec son dernier entretien en juin. Mais qui était cette femme venue de l'ombre de la littérature rejoignant Camus et Sartre mais aussi Claude Simon avec sa Route des Flandres?. Elle est présentée comme une transclasse élevée à Yvetot avec ses parents tenant un café épicerie, mais qui connaît la petite ville d'Yvetot en haute Normandie ?. Elle effectue ses études à Rouen puis Bordeaux jusqu'à l'agrégation de lettres modernes, et elle mène une carrière de professeure de lettres . Comment comprendre aujourd'hui que cette grande dame de la littérature soit plus connue à l'étranger qu'en France où les plus grands titres de la presse anglaise et allemande ont rappelé pour l'avoir évoqué dans le passé son génie littéraire. ..?

C'est une femme de gauche qui a milité toute sa vie pour la cause des femmes particulièrement en écrivant dès le début de son œuvre les conditions de son avortement à une époque où l'IVG n'existait pas. Elle écrit ainsi à la recherche du plus profond de son intimité hantée par le souvenir de son père. Ce qu'il faut retenir de son écriture est sa sobriété marquée par des phrases courtes et des mots pesés au trébuchet.

Ce prix Nobel a couronné une femme osons le dire du peuple et en avance sur son temps dans un parcours de femme libre. Elle a mis au service de son langage de vérité un talent littéraire à la portée de tous et qui fait son talent universaliste

Oui, une Nobélisée pour tous car lisible par tous. Sur seize prix Nobel de littérature attribués à la France Annie Ernaux est la première femme élue par l'Académie suédoise. En d'autres temps la nation toute entière aurait été soulevée de joie et de fierté par cette récompense suprême qui distingue notre pays à travers cette femme écrivaine peu connue jusqu'ici si ce n'est de certains cercles littéraires dont les critiques méprisantes ont été relayées souvent avec complaisance par la presse. Annie Ernaux dans un de ses entretiens sur France Culture a rappelé que ses premiers écrits ont été jugés du niveau des magazines pour midinettes. Pour lever cet ostracisme Annie Ernaux qui menait une carrière d'enseignante avec son seul CAPES passa l'agrégation de lettres modernes.

Dès la lecture des premières pages d'un ouvrage de notre Nobélisée ce qui saute aux yeux est la clarté de ses phrases souvent courtes avec l'emploi de mots qui sont justes et qui ne nécessitent pas la consultation d'un décrypteur !. .

Pour le lecteur moyen auquel je m'identifie, ce prix Nobel nous fait partager un art de penser et de s'exprimer à la portée de tous contrairement à ces grands philosophes issus des meilleures écoles et Universités qui à l'image d'un Michel Foucault n'écrivent que pour les leurs c'est-à-dire un cercle étroit d'érudits qui sans pratiquer la langue de bois ne déclinent leurs raisonnements qu'en s'inspirant des grands noms de la pensée humaine.

Annie Ernaux, la rebelle

l'annonce faite à Annie du prix Nobel de littérature 2022 ... car cette fille d'Yvetot, issue d'un milieu prolétarien, ayant bénéficié de l'ascenseur social grâce à l'école de la République, vient valider sinon auréoler le grand combat pour l'émancipation féminine.

"Je me sers de ma subjectivité pour retrouver, dévoiler des mécanismes ou des phénomènes plus généraux, collectifs", a écrit Annie Ernaux et c'est bien pour cela que son oeuvre magnifiquement sobre et classique, a une résonance universelle.

De "La Place" à la pertinence acérée des "Années" (2008) l'écrivaine s'affirme comme étant une radiographe impitoyable du temps présent dans le sillage de Pierre Bourdieu, et aussi et surtout comme étant une porte-parole de la rébellion de classe.

Son écriture, dépouillée et incisive fait penser à la plume des militantes de la Commune de Paris...

Dans "Une Femme", on voit bien que sa mère avait commencé une ascension sociale en quittant le travail en campagne et en refusant l'usine ; elle avait ouvert une épicerie-café avec son mari ; elle avait choisi de mettre sa fille dans une école privée du centre ville pour qu'elle fasse des études avec l'idée, ce que j'ai compris, que cette école était plus sérieuse que l'école publique du quartier...

Si Annie Ernaux ne racontait que sa vie, ce ne serait pas intéressant du moins pas plus que ça ; en fait, c'est qu'elle met aussi autre chose dans ses livres qui fait que tant de personnes se reconnaissent dedans ; je ne sais pas comment dire, mais ce qu'elle raconte n'est jamais un fait divers tout seul

ANNIE ERNAUX : LE NOBEL DE LITTÉRATURE DÉFINITIVEMENT DISCRÉDITÉ.

Aucune grande dame de lettres n’aura suscité une telle identification collective. La cérébralité de Nathalie Sarraute, le subjonctif imparfait de Marguerite Yourcenar, son exil lointain, la folie de Marguerite Duras ont empêché dirait-on la reconnaissance, au sens littéral du mot. On aime ces romans, ces pièces, on les admire énormément, mais ce n’est pas nous. Serait-ce parce qu’Annie Ernaux est une « immigrée de l’intérieur », une fille d’épiciers normands que rien ne destinait à l’agrégation, encore moins à la gloire littéraire, qu’elle nous parle si fort ? Sans doute.

la Céline Dion de la littérature...

C'est l'histoire d'une écrivaine qui s'est installée au sommet de la société en passant sa vie à ressasser son injustice sociale. Ce dolorisme des origines révèle en réalité une misère de l'embourgeoisement. C'est comme si elle refusait d'admettre qu'elle s'en est très bien sortie.

Mme Ernaux invente la plainte qui frime, la lamentation sûre d'elle. C'est regrettable, car il y a des bribes à sauver dans ce galimatias autosatisfait: «C'était un été sans particularité météorologique» sonne très modianesque ; et cet autoportrait «au total une jolie fille mal coiffée» évoque Sagan. Mais Sagan n'aurait jamais ajouté: «Je la sais dans la solitude intrépide de son intelligence.» À chaque fois que Mme Ernaux trouve quelque chose de beau, elle le gâte par une explication de texte laborieuse.

Autre exemple: «Elle attend de vivre une histoire d'amour.» C’est une phrase charmante, qui contient tout, y compris la déception à venir. Pourquoi ajouter: «Il faut continuer, définir le terrain - social, familial et sexuel.» Comme si l'on devait se farcir un commentaire composé du bac français? À force d'être statufiée, Annie Ernaux prend son lecteur pour un abruti. Elle annihile son talent en le noyant sous sa propre exégèse fascinée. On regrette l'écrivain qu'elle a failli être, le livre qu'elle a failli écrire, la légèreté qu'elle se refuse depuis cet été 1958.

Après le prix Nobel de physique décerné au français Alain Aspect, les jurés de l'Académie suédoise ont choisi de sacrer ce jeudi 6 octobre, Annie Ernaux, faisant d'elle la première Française à obtenir le Nobel de littérature. Thierry Clermont, journaliste au Figaro Littéraire, éclaire sur les convictions politique de l'écrivaine. https://video.lefigaro.fr/figaro/video/les-prises-de-position-dannie-ernaux-sont-marquees-a-gauche-explique-thierry-clermont/

En un demi-siècle, Annie Ernaux a successivement écrit sur son père, sa mère, son amant, son avortement, la maladie de sa mère, son deuil, son hypermarché. Avec Memoire de fille c’est sur son dépucelage raté durant l’été 1958, en colonie de vacances, quand elle s’appelait Annie Duchesne

Décidément, cette « académie » de vieilles huiles rances a franchi un pas de plus dans l’absurdité et l’indécence. Oser nobéliser une écrivaillonne si franco-française et si autocentrée sur sa médiocre personne relève d’un non-sens absolu, au vu de ce qui devrait normalement conduire les Nobel à récompenser une pensée universaliste et un rayonnement universel, une invention créative et une révolution formelle en profondeur de la littérature. Mais cette labellisation à rayonnement mondial, octroyée à Annie Ernaux sur des considérations purement politiques et opportunistes (comme le sont les Nobel de la Paix), constitue surtout une vraie hérésie, une trahison même de l’esprit qui a présidé à la création de ce prix. (Certes initié par un dynamiteur hors-pair).

Certes, l’incompétence des jurés du Nobel et leurs calculs politiques ou géopolitiques crapouilleux, on s’y était déjà fait : cela avait mal commencé en honorant de ce prix « prestigieux » l’exécrable poète provençaliste Frédéric Mistral en 1904, notre premier « écrivain » folkloriste français à recevoir l’onction de la bien-pensante institution. Suivent dans les périodes postérieures les « indispensables » littérateurs français que furent Anatole France, Romain Rolland ou encore le soporifique et très catholique François Mauriac… Dans ces dernières décennies, d’autres tout aussi laborieux furent à notre grand désespoir récompensés de ce label usurpé, ceux-là soi-disant représentatifs de la « grande littérature française ». Foutaise : comment peut-on penser un seul instant que des faiseurs aussi vains et inutiles que Le Clézio* ou Modiano* puissent illustrer la vitalité et l’inventivité de la littérature de langue française ? Grande fumisterie.

Bien sûr, le Nobel a également et à juste titre honoré Camus, Gide, Saint-John Perse, Sartre (qui l’a refusé) ou encore Claude Simon en 1985. Certes… Ce furent les derniers dignes représentants de la littérature française à être ainsi reconnus sur la scène mondiale.

Mais on sait aussi que d’immenses écrivains furent blacklistés par l’institution pour leurs opinions politiques ou leurs « mœurs » inconvenantes aux yeux de cette belle académie composée pour l’essentiel de mâles pudibonds version protestante : ainsi de Céline, de Proust ou d’Ezra Pound, entre autres. Comme il ne leur serait jamais venu à l’idée, à ces érudits-là, de mettre en lumière un Jean Genet ou un Guyotat de leur vivant. Et puisqu’ici, en cette circonstance, il s’agit de femmes écrivaines françaises, n’eut-il pas été en leur temps opportun de récompenser une Marguerite Duras (que personnellement je n’aime pas) ou surtout une Nathalie Sarraute ? Mais évidemment, on connaît la règle du Nobel : il faut être encore vivant pour espérer le sacrement…

En réalité l’Académie Nobel aime attendre mourir les écrivains et de fait se dispenser de les honorer de leur vivant. Ainsi dernièrement, c’est Bob Dylan qui s’est vu adoubé, Léonard Cohen venant juste de mourir. Tous deux pourtant représentaient exactement cette même génération de la Pop Culture, l’un, Cohen, vrai poète, étant visiblement plus doué littérairement que l’autre, Dylan, sans conteste grand musicien devant l’éternel mais poète approximatif. A tel point que Robert Zimmerman lui-même mit quelques mois avant d’aller chercher son prix et s’exprimer sur ce Nobel surprise qu’il trouvait pour le moins déplacé…

Mais là, en ce jour du 6 octobre 2022, notre chère académie s’est dépassée et a commis l’irréparable. Consacrer une aussi insignifiante greffière, totalement égotique, se rengorgeant de sa jeunesse misérable de pauvresse de bar-épicerie de province, est simplement surréaliste. En quoi Annie Ernaux est-elle universaliste ? En quoi ses écrits rétrécis et nombrilistes intéressent-ils l’humanité ? Quelles briques a t-elle apportées à la littérature française et mondiale ? De quel ciment a t-elle consolidé l’assise universelle de la littérature ? Mystère.

Remarquez, on a échappé à Houellebecq, visiblement lui-aussi sur la short-list 2022 des « nobélisables ». Ouf ! Mais, franchement, manque t-on à ce point en France de grand(e)s écrivain(e)s -puisque il fallait récompenser un(e) Français(e), calculs et tambouille géopolitiques traditionnels de l’Académie Nobel obligent ?

Pour ce qui concerne nos « Français », ces dernières années, les Nobel ont laissé mourir Guyotat, notre plus grand écrivain depuis Céline. Trop subversif, trop « disruptif ». Comme ils attendront certainement que Pierre Michon décède, pour s’éviter de l’honorer… Nos écrivains remarquables, les seuls que l’on devrait adouber de ce label « prestigieux », doivent-ils décidément laisser place à de minables avatars, plus médiatiques, plus bankable, à défaut d’être de véritables créateurs ? A quand le prochain Nobel français de Littérature pour Virginie Despentes ?

Marc Roudier

* On pourrait également s’étonner de l’étrange concours de circonstances qui fait que la vénérable maison d’édition Gallimard a vu en trois décennies éclore par magie trois prix Nobel dans son écurie… Mais il est vrai que cette respectable institution est coutumière des « grands » prix, franco-français ou internationaux, attribués à son cheptel…

Le prix Nobel de littérature à Annie Ernaux a déclenché un torrent d'attaques contre l'écrivaine. Trop plate, triviale, et à peine littéraire à en croire certains. En 1985, un autre Nobel français, Claude Simon, s'était vu étriller pour son style maniéré... et ses phrases sans virgules ni point.

Après l’annonce du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux, ce jeudi 6 octobre 2022, de nombreuses critiques ont essaimé d’une traînée de poudre aigre sur les réseaux sociaux ou du côté des éditorialistes, déplorant le choix de l’académie suédoise. Certains s'étonneraient ainsi que la surface internationale d’Annie Ernaux lui ait valu une distinction d’une telle ampleur. Or elle est étudiée dans le monde universitaire anglo-saxon dès le début des années 1990, et plus largement lue depuis la traduction de son livre Les Années, à partir de 2018, qui lui vaudra une place de finaliste au Man Booker Prize, achevant de la rendre célèbre. Tandis que d’autres refont carrément le match, à mi-chemin entre café du commerce (tout près du comptoir), et débat de voltige esthétique, jugeant pour la plupart, et en substance, à peine croyable qu’une œuvre pareille soit canonisée. Une hérésie, pour ainsi dire, incarnée par… une sorcière.

Trop peu littéraire pour les uns, la littérature d’Annie Ernaux serait ainsi ravalable à une forme de chronique ordinaire de la société - trop quelconque, et surtout trop féminine pour bien des autres, même si la critique avance souvent masquée : n’est-ce pas le livre de 2000, L’Evénement, d’une écrivaine publiée chez Gallimard depuis sa première ligne (Les Armoires vides, en 1964), qui revient sur l’avortement clandestin vécu par son autrice en 1964 ? Parmi les critiques, certaines feignent encore de croire que dans ses livres, Annie Ernaux se bornerait grosso modo à raconter sa vie, entre auto-apitoiement sur la petite fille d’Yvetot et auto-consécration nimbée de fausse modestie d’une transfuge de classe, grande lectrice de Pierre Bourdieu, qui met depuis longtemps sa notoriété au service de la lutte contre le mépris de classe. Or son Je porte précisément parce qu’il est à la fois un Je et, bien davantage encore, une écriture universelle - bien que ses détracteurs voient en elle l’apôtre du communautarisme, voire l’exonératrice coupable de l’islamisme. Ce sont autant de défauts politiques qui se retrouveraient au plus près de sa prose, encastrés jusque dans ses mots, et ce style, qui manquerait tellement de noblesse qu’Ernaux, éternelle profane, ne serait pas éligible au Nobel le dynamiteur.

Si c’est d’abord l’écriture “plate”, c’est-à-dire à peine de la littérature, qu’étrille cette chronique de la déploration irriguée de misogynie, un autre écrivain français avait, lui aussi, été contesté après avoir reçu le Nobel de littérature : Claude Simon. C’était il y a trente-sept ans, et à l’époque, ce n’est évidemment ni une écriture de bonne femme, et pas non plus la platitude d’un style modeste qui avait nourri l’adversité. Et pour cause : loin des procès en trivialité, Claude Simon a au contraire la réputation d’être ce qu’on appelle facilement un auteur “difficile”. Pourtant, au-delà de voisiner souvent sur les étagères des mêmes bibliothèques dont les contours évidemment se dilatent, Ernaux et Simon partagent le fait de s’être vus reprocher leur illégitimité au Nobel. Non nobélisable, c’est plutôt par la rupture que le Nouveau roman aura créé dans son œuvre, que Claude Simon l’aurait été. Quand ce n’est pas sa maîtrise de la syntaxe que ses détracteurs jugent incompatible avec les honneurs.

Prononcée quelques mois après l’annonce comme le veut la coutume, c’est la conférence de Claude Simon à la réception de son prix qu’il faut relire pour prendre la mesure des critiques qui furent adressées à l’auteur de La Route des Flandres (en 1960, aux Editions de Minuit). Il les avait en effet prises en considération, dans ce discours que l’on peut retrouver dans les archives en ligne de l’Académie Nobel, formidable bibliothèque d’un rendez-vous médiatique plus épais et plus intéressant qu’il n’y paraît. Dans cette allocution prononcée à Stockholm devant une presse internationale nombreuse, et encore davantage de journalistes suédois, Claude Simon rappelait comment “à l’annonce de l’attribution de ce dernier Nobel, le New York Times interrogeait en vain les critiques américains et que les médias de [son] pays couraient fébrilement à la recherche de renseignements sur cet auteur pratiquement inconnu, la presse à grande diffusion publiant, à défaut d’analyses critiques de [ses] ouvrages, les nouvelles les plus fantaisistes sur mes activités d’écrivain ou ma vie — quand ce n’a pas été pour déplorer votre décision comme une catastrophe nationale pour la France”. Ou encore qu’un journaliste français s’était étranglé devant cette distinction, au point de dénoncer le noyautage de l’Académie des Nobel par le KGB soviétique - on était en 1985.

De sa réputation d’auteur difficile d’accès, Claude Simon avait répliqué ainsi : “Laissons de côté les griefs qui m’ont été faits d’être un auteur « difficile », « ennuyeux », « illisible » ou « confus » en rappelant simplement que les mêmes reproches ont été formulés à l’égard de tout artiste dérangeant un tant soit peu les habitudes acquises et l’ordre établi, et admirons que les petits-enfants de ceux qui ne voyaient dans les peintures impressionnistes que d’informes (c’est-à-dire d’illisibles) barbouillages stationnent maintenant en interminables files d’attente pour aller « admirer » ( ?) dans les expositions ou les musées les œuvres de ces mêmes barbouilleurs.”

Un auteur sans début ni fin

L’écrivain avait préféré, ce jour-là, s’attarder sur ce qu’il envisageait comme sa “littérature vivante”. Disant par exemple ceci, pour mieux retourner le stigmate : “Je reviendrai sur le reproche fait à mes romans de n’avoir « ni commencement ni fin », ce qui, en un sens, est tout à fait exact, mais tout de suite je me plais à retenir deux adjectifs considérés comme infamants, naturellement ou, pourrait-on dire, corollairement associés, et qui montrent bien d’emblée où se trouve le problème : ce sont ceux qui dénoncent dans mes ouvrages le produit d’un travail « laborieux », et donc forcément « artificiel ».”

Le 9 décembre 1985, une seule journaliste française avait fait le déplacement à la remise du prix Nobel de littérature. Consternation à Stockholm : la nouvelle n’avait pas été reçue au diapason en France et en Suède, c’est peu de le dire. Et de cette sidération qui avait accueilli l’annonce, Claude Simon lui-même se moquera en évoquant avec ironie sa nobélisation comme une malédiction : cette consécration allait obliger les journalistes à découvrir ses livres, dont il doutait qu’ils fussent en pile sur leurs tables de nuit.

A l’opposé des critiques adressées à l’œuvre d’Annie Ernaux, trop modeste et pas assez monumentale comme le soulignera avec acuité dans une tribune sur le site Diakritik Johan Faerber, justement l’auteur d’un essai bienvenu sur le mythe français du “Grand écrivain”, grande névrose nationale, c’est notamment pour s’être fait connaître comme un auteur trop maniéré qu’on écornera Claude Simon à l’annonce de son Nobel. En France. Car en Suède, on avait pu lire, dès 1962, à propos de l'œuvre du Français qu’il “mériterait d’avoir le Nobel”. La Route des Flandres, son livre immense, avait paru cinq ans plus tôt, peu avant Le Palace - tous deux aux Editions de Minuit. Mais Histoire (1967, futur prix Médicis), Leçon de choses (1975) ou Les Géorgiques (1981) ne verront le jour que des années après cette déclaration, prophétique mais surtout très précoce.

Vingt-trois ans s’écouleront entre cette fulgurance visionnaire et la décision de l’Académie des Nobel de couronner Claude Simon, qui, à la réception, achèvera son discours sur ces mots : “A sa recherche, l’écrivain progresse laborieusement, tâtonne en aveugle, s’engage dans des impasses, s’embourbe, repart — et, si l’on veut à tout prix tirer un enseignement de sa démarche, on dira que nous avançons toujours sur des sables mouvants.” Entre-temps, Simon aura été traduit à l’étranger, et aura bénéficié en particulier, en Suède, d’un allié à la portée considérable : son traducteur. C’est lui, Carl Gustaf Bjurstrom, qui aura très largement façonné pour Claude Simon, auprès de l’opinion publique suédoise, une carrure de nobélisable.

Traducteur et passeur

Sans Bjurstrom, l'œuvre de Claude Simon n’aurait pas été la même en langue suédoise… ou en Suède (tout court). Lorsque la presse suédoise avait joint l’écrivain français après l’annonce, dans l’après-midi du 17 octobre 1985, c’est justement lui “qui a si bien fait connaître ses livres en Suède”, qu’avait commencé par évoquer Claude Simon, en interview au téléphone. Figure centrale des lettres suédoises, Bjurstrom était non seulement le traducteur qui prendra en charge toutes les œuvres de Claude Simon à une seule exception, mais aussi un critique littéraire de renom. Il se révélera finalement l’entrepreneur de l’œuvre de Claude Simon à la faveur de très nombreux articles, souvent fouillés, qui étaient loin de s’en tenir à une recension d’actualité, pour révéler au contraire une connaissance profonde, fine et intime de l’œuvre de celui dont il aura finalement pavé la voie vers le Nobel de bien des manières.

Dès 1958, et L’Herbe, et jusqu’au-delà du Nobel, C.J. Bjurstrom ne cessera de le faire connaître : c’est encore lui que l’on retrouve en face-à-face avec son auteur, mais cette fois en position d’intervieweur, dans l’émission que la télévision suédoise consacrera au lauréat de l’année, en décembre 1985, depuis sa maison des Pyrénées-Orientales, à Salses-le-Château (désormais visitable, après la mort de l’auteur en 2005). C’est finalement en le suivant, lui, interprète aux casquettes multiples et à l’envergure opportune, qu’on comprend mieux la série de ricochets qui auront mené Claude Simon jusqu’à la récompense.

Car se voir consacrer par l’Académie suppose encore non seulement d’avoir emporté le morceau, mais aussi d’avoir été proposé. Donc considéré comme un potentiel lauréat. Si seulement seize Françaises et Français l’ont emporté, en comptant Simon et Ernaux, c’est aussi qu’ils sont moins souvent proposés parmi les vœux portés par le collège habilité à proposer un candidat : les membres de l’Académie Nobel (critiques ou écrivains pour l’essentiel) sont loin d’être les seuls à pouvoir avancer un nom. Des dizaines d’autres personnes peuvent faire de même, issus d’académies du même ordre en Suède comme à l’étranger, ou encore professeurs de littérature ou de langue, et même des associations dédiées à la promotion d’écrivains, ou encore les précédents lauréats peuvent aussi défendre un candidat.

Sans parler suédois, difficile bien sûr de se faire une idée juste des débats qui ont eu lieu autour de l’idée de nobéliser Claude Simon. Mais Karin Holter, dans la revue Les Cahiers Claude Simon, a analysé le contexte qui a permis au nom de l’écrivain français de s’imposer à l’issue de ce qui se dévoile comme une véritable campagne. Bjurstrom, le traducteur, n’était pas la seule figure des lettres suédoises à suivre de près, et à valoriser Claude Simon. Et c’est sous la plume d’un académicien du nom de Artur Lundkvist (telle que nous la restitue Karin Holter) qu’on comprend qu’il s’est bien agi de faire coïncider l’œuvre du Français avec les critères de l’Académie : faisant de lui l’héritier d’un Faulkner, Lundkvist a par exemple mis en avant des termes comme “idéalité” et “excellence”... dont le public suédois avait parfaitement connaissance. Car ce qu’on oublie souvent en pleine tempête critique après l’annonce du choix de l’année, c’est que l’Académie s’inscrit dans une série de critères issus de l’interprétation du testament d’Alfred Nobel. Où l’on peut lire, en suédois dans le texte, que l'œuvre consacrée doit “faire preuve d’un puissant idéal”.

En 1985, la consécration de Claude Simon n’avait finalement pas grand-chose d’une surprise qui aurait pris de court le petit monde des lettres suédoises. Sans que l’adoubement n'ait été unanime pour autant : là-bas aussi, Simon passait au moment de son prix pour l'auteur d'un lectorat initié. Au point que, y compris parmi la critique suédoise, certains avait également déploré qu’un écrivain aussi “illisible” soit auréolé. Une voix iconoclaste avait par exemple grincé qu’il regardait plutôt Simon comme “un écrivain qu’on ne recommande pas à son meilleur ami, plutôt à son ennemi”, nous révèle encore Karin Holter dans Les Cahiers Claude Simon ; tandis qu’un autre feignait de s’étonner qu’on récompense tant d’incompétence en matière de points et virgules tant les phrases de l’écrivain lui semblaient interminables.

C'était mieux avant...

Depuis ces coups de griffe, trois autres écrivains français, dont Gao Xingjian, de langue chinoise mais naturalisé en 1998, deux ans avant son Nobel, ont été consacrés avant Annie Ernaux. A elle, la récompense prestigieuse vaut un torrent de critiques à la fois plus sévères que pour Patrick Modiano ou J. M. G. Le Clézio qui succéderont à leur tour en 2008 et 2014 à Claude Simon, et aussi parfaitement orthogonales à celles qui furent adressées à Claude Simon. Mais c’est justement pour des raisons opposées qu’en 1985, le Nobel à Claude Simon avait suscité la consternation du critique du Washington Times dont les mots féroces sont restés célèbres : “Il a écrit des livres ne se préoccupant ni d’action, ni de personnages, ni de l’intérêt du lecteur. Ses livres sont des exercices de fatuité, prétentieux et dépourvus d’humour. [...] Le comité du prix indique le chemin de l’effondrement de la culture ; il est mou, corrompu et futile.”

Trente-deux ans plus tard, en 2017, l’écrivain Serge Volle et un ami avaient adressé un extrait de cinquante pages tirées du Palace de Claude Simon (1962). Leur objectif : prendre le pari qu’aucune maison d’édition à présent ne publierait le Nobel de 1985, notamment du fait de ce style. Le canular, abondamment commenté en 2017, aura fait du bruit : de fait, aucun des éditeurs approchés (dix-neuf, tout de même, dont sept n’avaient tout simplement pas donné suite au bout de six mois) n’aura jugé opportun de retenir le texte… ni d’ailleurs de le reconnaître. L’un des éditeurs approchés avait notamment accompagné son refus de ce retour : “Les phrases sont sans fin, faisant perdre totalement le fil au lecteur. Le récit ne permet pas l’élaboration d’une véritable intrigue avec des personnages bien dessinés.” De la dénonciation de l’humilité de l’écriture d’Annie Ernaux, écrivaine indigne de ce fait, jusqu’à ce canular, c’est finalement la même petite musique qui se fait entendre : celle d’un très réactionnaire “c’était mieux avant”. Que finalement la phrase soit trop courte et trop plate ou… interminable. Et toujours sans grand rapport, dans les deux cas, avec une œuvre qu’il apparaît décidément compliqué de réduire à des phrases, courtes ou longues, indépendamment de leur contexte - dans l’œuvre, ou dans ce qu’elle représente d’un travail de l’époque.

Halte aux réflexes pavloviens : la littérature ne se réduit pas aux prises de position des écrivains.

Un écrivain, c’est fait pour écrire. Dans cent ans, même si on peut en douter étant donné l’effondrement social, politique, moral et écologique qui se déroule sous nos yeux, il ne restera d’eux que leurs livres et c’est sur leurs livres que s’appuieront les critiques, les étudiants, les chercheurs, et c’est tant mieux.

La biographie d’un écrivain, ce sont d’abord ses livres et même, une fois la poussière des polémiques retombées, seulement ses livres. Jean-Jacques Rousseau a abandonné ses enfants ? Oui mais il est tout de même le premier à les prendre en compte pour imaginer de nouvelles manières d’apprendre et d’être au monde dans un temps où l’on ne voyait en eux que des petits adultes en miniature qu’on habillait comme des grandes personnes. Céline était antisémite ? Bien sûr, mais son œuvre compte parmi les plus grandes du vingtième siècle. Morand et Chardonne étaient des collabos ? Et alors ? Ils ont porté la langue française à un degré jamais atteint d’incandescence froide.

Il semblerait que notre époque ne comprenne plus cette idée simple. Proust avait pourtant mis les choses au point dans son Contre Sainte-Beuve, dans une formule restée célèbre : « L’homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n’est pas la même personne ».

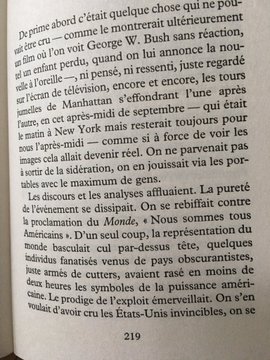

Lorsqu’en 2008 Annie Ernaux racontait “son” 11 septembre, Et qu’en 2017 Beigbeder s’en mêle

On ne peut qu’espérer qu’elle n’a pas été récompensée pour “l’ensemble de son oeuvre”.

Extrait

“On ne parvenait pas à sortir de la sidération, on en jouissait via les portables avec le maximum de gens. [..] On se rebiffait contre la déclaration du Monde, “Nous sommes tous américains”. […] Quelques individus fanatisés venus de pays obscurantistes, juste armés de cutter, avaient rasé en moins de deux heures les symboles de la puissance américaine. Le prodige de l’exploit émerveillait. […] On se souvenait d’un autre 11 septembre et de l’assassinat d’Allende. Quelque chose se payait”.

Les années. Annie Ernaux. 2008.

“Quand je lis de la littérature, je ne demande à personne ses papiers d’identité”, écrit dans Causeur Jérôme Leroy dans un vibrant “Pour AnnieErnaux, Ecrivain français”.

Et celui-là de rétorquer: Quand les lycéens qui devront se la farcir d’office apprendront que les attentats du 11 septembre étaient une bonne punition pour les USA …

Alors Lecteurs, Finissons-en avec cet extrait et laissons le même Jérôme Leroy, évoquant “le génie” de l’écrivain, conclure : " Une phrase comme celle-ci, dans Mémoire de fille, n’en finit pas de me toucher : “Un été immense comme ils le sont tous jusqu’à vingt cinq ans, avant de se raccourcir en petits étés de plus en plus rapides dont la mémoire brouille l’ordre, ne laissant subsister que les étés spectaculaires de sécheresse et de canicule.”

Ce qu’en disait Frédéric Beigbeder en 2017:

“Annie Ernaux, l’écrivain officiel”

“Il semble que la célébration de Mme Ernaux soit devenue obligatoire en France. Son dernier livre, Mémoire de fille, est unanimement salué par une critique béate. Le public suit. Les éditions Gallimard ont rassemblé son œuvre en un gros volume sous le titre: Ecrire la vie. La Pléiade est pour bientôt, le Nobel imminent, l’Académie s’impatiente, et ma fille l’étudie au lycée. Une suggestion à François Hollande: ouvrir le Panthéon aux vivants, spécialement pour Mme Ernaux. Seul Maxime Gorki a connu une gloire comparable, dans l’URSS des années 30. Il est permis de se méfier d’une telle sanctification collective.

Récapitulons: en un demi-siècle, Annie Ernaux a successivement écrit sur son père, sa mère, son amant, son avortement, la maladie de sa mère, son deuil, son hypermarché. Cette fois c’est sur son dépucelage raté durant l’été 1958, en colonie de vacances, quand elle s’appelait Annie Duchesne.

L’événement est raconté à cinquante ans de distance avec un sérieux inouï. Ce qui est étonnant avec Mme Ernaux, c’est à quel point ses livres, qui ne cessent de revenir sur ses origines modestes, ne le sont pas. C’est l’histoire d’un écrivain qui s’est installé au sommet de la société en passant sa vie à ressasser son injustice sociale. Ce dolorisme des origines révèle en réalité une misère de l’embourgeoisement. C’est comme si elle refusait d’admettre qu’elle s’en est très bien sortie ; 2016 n’effacera jamais 1958.

Mme Ernaux invente la plainte qui frime, la lamentation sûre d’elle. C’est regrettable, car il y a des bribes à sauver dans ce galimatias autosatisfait: «C’était un été sans particularité météorologique» sonne très modianesque ; et cet autoportrait «au total une jolie fille mal coiffée» évoque Sagan. Mais Sagan n’aurait jamais ajouté: «Je la sais dans la solitude intrépide de son intelligence.» A chaque fois que Mme Ernaux trouve quelque chose de beau, elle le gâte par une explication de texte laborieuse.

Autre exemple: «Elle attend de vivre une histoire d’amour» est une phrase charmante, qui contient tout, y compris la déception à venir. Pourquoi ajouter: «il faut continuer, définir le terrain – social, familial et sexuel» comme si l’on devait se farcir un commentaire composé du bac français?

A force d’être statufiée, Annie Ernaux prend son lecteur pour un abruti. Elle annihile son talent en le noyant sous sa propre exégèse fascinée. On regrette l’écrivain qu’elle a failli être, le livre qu’elle a failli écrire, la légèreté qu’elle se refuse depuis cet été 1958″.

Mémoire de fille. Annie Ernaux. Gallimard

Sarah Cattan

Cet entretien a été initialement publié dans Lire Magazine littéraire en mai 2022. Retrouvez le numéro complet sur la boutique de Lire Magazine littéraire .

Partir de soi pour parler du monde. S’appuyer sur les faits qui nous constituent pour explorer l’humanité à laquelle on se relie. Et faire de l’écriture un geste consubstantiel à la vie, sans lequel « les choses ne sont pas allées jusqu’à leur terme », comme elle l’écrit en exergue de son dernier texte. Par son travail sur le style, la structure, la tonalité, Annie Ernaux est parvenue à résoudre un problème qui ressemble à la quadrature du cercle : parler de soi sans narcissisme, raviver son passé sans complaisance, et bouleverser les lecteurs avec des précisions économiques, corporelles, sociologiques qui portent l’odeur du temps passé.

« Il n’existe pas de vérité inférieure », estime Annie Ernaux, ce qui l’a souvent conduit à se mettre en danger, et à s’exposer consciemment au scandale – notamment dans L’Événement, où elle racontait, en partant de sa vie, ce que pouvait être un avortement clandestin dans les années 1960. Citons également La Place, qui parle de son père, de honte sociale et de séparation langagière, Mémoire de fille, Les Années…

Les textes d’Annie Ernaux forment un genre littéraire à eux seuls, sur lequel bien de vaines étiquettes ont été posées. Comme sur son dernier roman court, dense et beau, Le Jeune Homme, sur deux amoureux que trente ans séparent. Il est étudiant, elle romancière célébrée, il voudrait un enfant d’elle, elle sait qu’ils n’ont pas d’avenir, mais ces vérités n’empêchent pas leur amour : elles en font partie. Et elles s’inscrivent dans un temps qui est, pour lui, celui de la découverte et de l’exploration érotique, pour elle, celui d’une redite de la jeunesse qui prend aussi la forme d’un rappel à la mort. Là encore, sans emprunter les voies traditionnelles du discours amoureux, Annie Ernaux nous atteint profondément.

Régulièrement citée sur les listes du Nobel, Annie Ernaux n’aime pas les sommes ou les compilations mausolées qui semblent clore une œuvre du vivant de l’auteur. Pour la célébrer, les Cahiers de L’Herne ont donc préparé un numéro joyeusement ouvert, riche en textes inédits (extraits de son journal, lettres, entretiens), où interviennent de nombreux écrivains. On y retrouve surtout l’intelligence de l’autrice, et l’extrême singularité de son écriture, toujours tournée vers l’universel. Une écriture réellement inclusive, en quelque sorte, dans un monde qui ne l’est pas du tout.

« Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu’à leur terme, elles ont été seulement vécues », peut-on lire dans Le Jeune Homme, votre dernier roman. Pour vous, quelque chose n’est pleinement vécu que lorsqu’il est écrit ?

Oh oui ! Lorsque je n’écris pas, j’ai le sentiment que les choses ne sont pas vraiment réelles et qu’elles vont s’évanouir. Il y a une sorte d’impératif. Évidemment, toutes les réalités ne sont pas affectées de la même urgence ni de la même nécessité mais celles qui persistent, comme si elles demandaient à être écrites, le sont. Parfois, ce sont des choses extrêmement larges et complexes, comme ce que j’ai entrepris avec Les Années ; d’autres fois, cela va donner lieu à des textes courts comme La Place.

Pourquoi avez-vous décidé de raconter l’histoire de Jeune Homme seulement maintenant ?

Tout simplement parce qu’auparavant elle n’était pas finie [rires]. Elle a été écrite en grande partie de 1998 à 2000. Je n’ai pas vu la nécessité de continuer ce texte et je me suis donc arrêtée en 2000. Évidemment, cela n’était pas rédigé et prenait la forme de feuillets disparates mais je savais quelle intention j’avais au départ. C’est peu avant le confinement, quand j’ai entrepris de classer mes écrits, que j’ai été saisie : cela demandait à être complété ! Ayant interrompu un autre texte que j’étais en train d’écrire, j’ai eu envie de terminer celui-ci. En même temps, je revoyais des textes inédits pour les Cahiers de L’Herne. Au fond, je n’aurais pas eu le désir de le terminer s’il n’y avait pas eu tout ce travail autour des Cahiers.

Dans Passion simple, vous écrivez à propos de l’amant : « Il n’a pas choisi de figurer dans ce livre mais seulement dans mon existence. » Ne faites-vous pas la même chose dans Le Jeune Homme ?

Absolument. Je ne souhaite pas qu’on commence à pister [rires]. J’ai vraiment désiré un large anonymat même si les lieux restent indiqués. Rouen tient une part importante.

On a l’impression que ce livre trace une boucle : vous retrouvez les lieux que vous avez connus à travers le regard de votre amant, ce qui offre un double regard.

Tout cela se percute. J’ai fait mes études à Rouen pendant six ans, jusqu’en 1964. Cette jeunesse qui infuse en moi me donne le sentiment de vivre deux fois. Et la deuxième fois n’est jamais comme la première…

Vous parlez même de « fiction » comme si vous réécriviez, par les gestes, quelque chose que vous avez déjà écrit…

C’est toute l’idée de fiction ou même de théâtre. Il s’agit de jouer le rôle de la fille que j’ai été.

Le rôle de la fille scandaleuse que vous êtes visiblement très contente de retrouver !

[Rires] Oui ! Elle a toujours été là.

C’est toute l’idée de fiction ou même de théâtre. Il s’agit de jouer le rôle de la fille que j’ai été.

Le rôle de la fille scandaleuse que vous êtes visiblement très contente de retrouver !

[Rires] Oui ! Elle a toujours été là.

Cette fois, vous dites être dans le rôle de la bourgeoise…

Oui, car il y a cette différence d’âge et de statut social, cette « pauvreté » du jeune homme qui est attirante : je veux être celle qui peut donner plein de choses. Chacun sait que donner, c’est prendre. Le côté économique compte beaucoup et je voulais même l’accentuer en listant tout ce que j’ai fait pour, non pas l’attacher, mais rétablir un ordre.

Souvent, lorsqu’on parle d’amour, on oublie le côté économique. Vous, vous rappelez que l’économie et la domination font partie de la relation amoureuse.

C’est un aspect de la domination qui est dû à mon âge, car je n’avais pas d’argent non plus [rires]. Cette domination-là lui facilite la vie mais je considère aussi les avantages. Lorsqu’il ne travaille pas, il me donne son temps : je le rétribue pour ça.